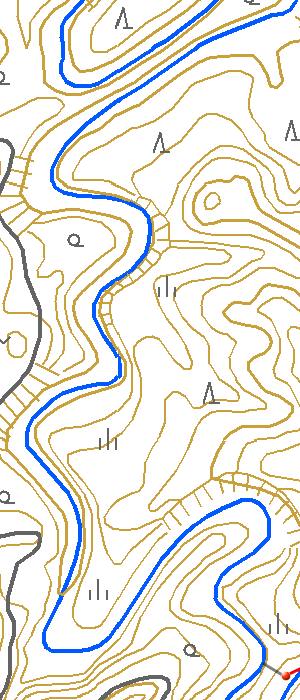

林道や歩道を駆使して、やって来た林鉄跡の残る沢を下っていきます。

田代川中流域の探索

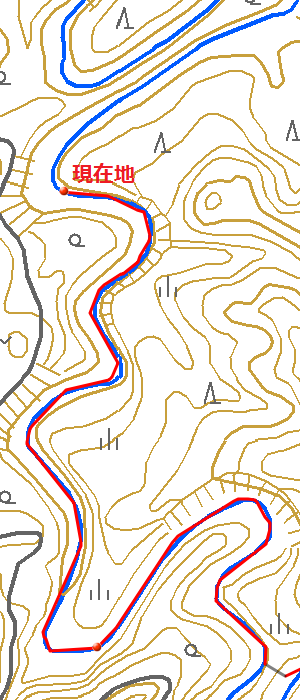

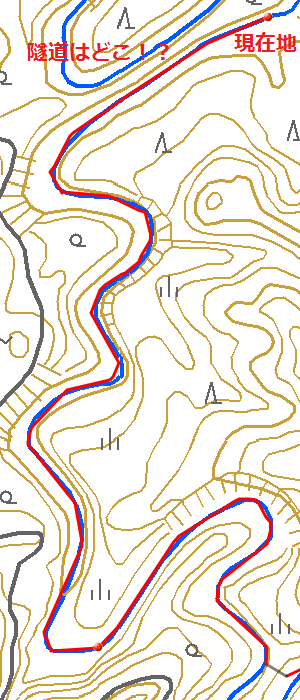

(14:11 現在地)

今回の探索で初めての林鉄隧道が目の前に現れました。川廻しではありませんが、こちらも沢の蛇行をショートカットするタイプの短めな隧道です。

節貫隧道(田代第四隧道)(仮称)南坑口

(→黒塚隧道(田代第五隧道))(→田代隧道(田代第三隧道))

(→明澄隧道(田代第二隧道):非現存)(→ヅウタ隧道(田代第一隧道))

(→黒塚隧道(田代第五隧道))(→田代隧道(田代第三隧道))

(→明澄隧道(田代第二隧道):非現存)(→ヅウタ隧道(田代第一隧道))

施工年:不明(1933以前?)

材質:地岩

工法:手掘り

全長:推定値・約10m

断面形式:不明(不定)

迫石・迫持:無

要石・笠石:手掘りなので無し

工法:手掘り

全長:推定値・約10m

断面形式:不明(不定)

迫石・迫持:無

要石・笠石:手掘りなので無し

扁額類:無

帯石・パラペット(胸壁)・ピラスター(壁柱・控壁):手掘りなので無し

帯石・パラペット(胸壁)・ピラスター(壁柱・控壁):手掘りなので無し

ウイング(翼壁):無

インバート(仰拱):不明

インバート(仰拱):不明

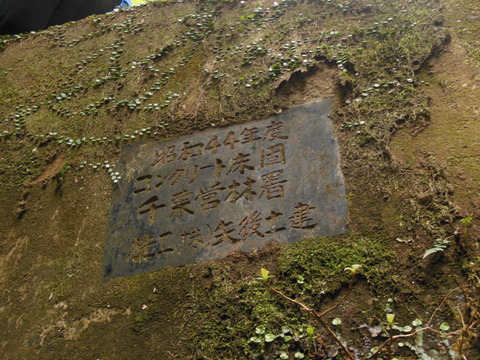

所属・管轄:旧東京営林局千葉営林署※記録なし

使用終了年:不明(1946以前?)

使用終了理由:路線の廃線

経年:不明(最低でも80年以上)

洞内の様子です。何だか先が明るく開けていますね…

やっぱり高いとこだ!!

下流側の坑口が地面より高い位置に開いているという第三隧道、第五隧道の時と全く同じ状況がここでも起きていました。(それはまぁ下流の沢が上流より低くなっているというのは当たり前なのですが…)

トンネルの下は当然のようにプールになっていましたが、ロープやらなんやらを駆使すれば問題なく通り抜けられそうです。

しかし、この時実はばか者氏とは別の同行者1名が足を痛めてしまっており、そのような無茶が出来ない状態でした。そこで隧道突破をばか者氏に任せたうえで、私は足の痛い同行者と共に素直に画像の沢を下ることにしました。トンネルを「完抜」出来ないのは非常に悔しいのですが、怪我人を置いて行くわけにもいきません…。ということでそれは今後の再訪の目的ということにしておきます。

迂回中の沢の途中では一枚岩を削って出来た物凄い谷が合流してきていました。こんな景色が拝めたのは「ケガの功名」と言っても良いかもしれません。

迂回中もただぼーっと歩くのではなく、「ひょっとしたら隧道完成前の旧線が存在したかもしれない」と捜索しつつ進みましたが、そのような物はありませんでした。写真は道中の綺麗な水溜りです。

沢を歩くこと10分、隧道の反対坑口を見上げられる場所までやって来ました。身をもって隧道の「時間短縮力」を感じられました。

所々に路盤が現れるのですが、その一か所にはなんと伐採用のノコギリの刃が転がっていました。真っ赤に錆び付いたこの刃は軌道現役時の生き証人かも?

(14:33 現在地)

隧道から歩くこと20分、我々の目の前に突如大きな人工物が現れました。

その正体は堰提(砂防ダムのようなもの)でした。林鉄とは全く関係のない近代的な施設ですが、設置者は千葉営林署でした。

調子に乗ってジャンプしたため全身びしょ濡れになった私を半分嘲笑いつつ、後続のメンバーは壁を器用に使ってゆっくり降下。無事にこの要塞を突破しました。

第三隧道南側坑口を探せ!

(14:43 現在地)

第四隧道を突破した我々の次に待つのは(番号順ですからもちろん)第三隧道です。そしてこの第三隧道からは通称:田代支線が分岐しており、そこの探索時に第三隧道北側の坑口は訪問しています。その時に南側は「後日反対の上流側からアプローチ」と書きましたが、まさに上流側に居る今がその時です。ここからは第三隧道南側坑口の発見と洞内への進入を目的に沢を下っていきます。

堰堤からすぐの所で早速軌道跡の孔を発見できました。

水底には桟橋用の大きな丸い孔が連続して開いています。

堰堤が土砂をかなり堰き止めているのもあって川の水底は洗濯板のような様相を呈しています。

そしてここで久々に綺麗な路盤跡が現れました。

交互に現れる路盤跡と桟橋跡を辿りながら美しい沢歩きを楽しみます。

孔孔孔孔…

河原に土砂があまりない分、桟橋跡の孔を綺麗に写すことが出来ます。

堰堤から10分ほど進んだところでは久々に木材がぶっ刺さったままの孔がありました。

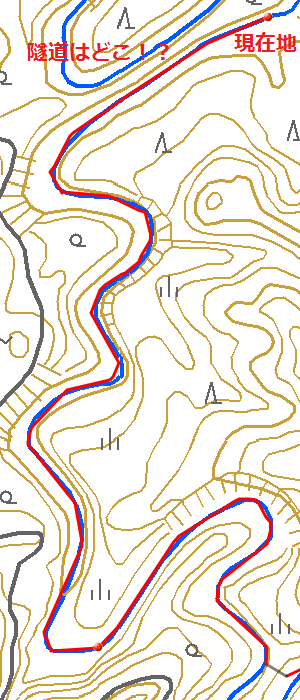

軌道の痕跡を注意深く追いますが、一向に第三隧道の坑口が姿を現しません。そして歩くことしばらく、何だか見覚えのある景色になって来たと思って後ろを振り返ると…

あれ???

この光景には来た覚えがあります。そう、なんと我々は坑口を見過ごして前回までに探索済みの田代支線の入る谷の入口まで下って来てしまったのです。

(15:12 現在地)

当然坑口を見つけられずに帰るわけにはいかないので、沢を戻って坑口を探すことにしたいのですが…こちらには足の負傷者が一名いるため、これ以上余計に動き回るのはどうしても避けたい状況です。

という訳で坑口の再捜索はばか者氏に一任し、ここから先の道が分かる私は「どうせまた来るから」と坑口をこの目で見るのを諦め、負傷者と共に沢下りを続行することとしました。

この光景には来た覚えがあります。そう、なんと我々は坑口を見過ごして前回までに探索済みの田代支線の入る谷の入口まで下って来てしまったのです。

(15:12 現在地)

当然坑口を見つけられずに帰るわけにはいかないので、沢を戻って坑口を探すことにしたいのですが…こちらには足の負傷者が一名いるため、これ以上余計に動き回るのはどうしても避けたい状況です。

という訳で坑口の再捜索はばか者氏に一任し、ここから先の道が分かる私は「どうせまた来るから」と坑口をこの目で見るのを諦め、負傷者と共に沢下りを続行することとしました。

コメント